«Граф Дубровский» родился в марте 54-го. Честно сказать, графский титул он получил не от рождения, а лишь в 1990 году, когда мы познакомились. Я посмотрел на него и подумал: «похоже — граф», — но он назвался: «Фото-Граф», а потом скромно добавил: «Владимир».

Это было в Ташкенте в те времена, когда каждый из нас был уверен в своей исключительности, а страна в целом расслаблялась в ожидании свободы. Что получилось из государства — судить можно, но не здесь. А вот что получилось из нас — понять достаточно легко, если по фотографиям проследить отношение фотографа к происходящему в нашем обществе.

Мы называли себя фотографами-журналистами, подражали Картье-Брюссону и мечтали вступить в «элитный клуб Магнум». Языком «света и тени» пытались объяснить свои чувства и мысли, хотели быть посторонними наблюдателями, абстрагировались от происходящего, но вместе с тем, через себя, через свои фотографии, еще и еще переживали трагедию личную и трагедию страны, которая в одночасье, под вечер, исчезла.

Исчезла пока мы спали и вряд ли снились нам новые границы с колючей проволокой, новые сторожевые вышки и много собак, которые называли себя волками. Нам снилась свобода в которую мы верили и любили. Каждый видел свои сны, и каждый по-своему их трактует даже сейчас.

«Ты сразу его узнаешь, — сказала мне по телефону Ляля Кузнецова — казанский фотограф, — он такой импозантный мужчина». Действительно, я узнал его, когда мы впервые встретились в гостинице «Узбекистан-интурист», которую тогда в народе называли просто «Узбечка», а присутствующие там женщины мало чем напоминали известный образ на фотографии Макса Пенсона «Узбекская мадонна», точно также как сам великолепный фотограф Пенсон был мало чем похож на художника Рафаэля, а все условные названия лишь дань времени или примитивная пропаганда.

Как я уже говорил, уже в наши времена мужчины не верили в мадонн сикстинских и даже узбекских, а женщины, будучи хранителями домашнего очага, инстинктивно доверяли по-прежнему и исключительно лишь «импозантным мужчинам».

«Когда родилась Аня, — говорит Дубровский, — я купил фотоаппарат. Только для того, чтобы снимать дочь…»

Будьте уверены, Дубровский стал профессиональным фотографом не из-за желания сделать семейный альбом, а из за любви, из-за необходимости высказать свои чувства дочери, любимой женщине или постороннему человеку. Не принципиально из-за любви к кому именно берешь в руки фотоаппарат, особенно по мере того, как растет твой профессиональный уровень. Как это ни банально звучит, но творчество в фотографии рождается в любви или в ненависти. Ненависть — не противоположность любви, это ее разновидность. Противоположность — циничное равнодушие и пустота. Именно из-за ненависти к советской действительности в России родилась так называемая «социальная фотография», которая с одной стороны, превратилась в «чернуху», а с другой, заложила основу документальной фотографии.

Однако, когда я познакомился с Дубровским, у него уже было две дочери. Он жил в теплом, милом городе Ташкенте и когда возвращался с работы домой, то уже у дверей большой квартиры ему на шею прыгала младшая Катя — пухленькая и болтливая, потом кокетливо в щечку целовала уже повзрослевшая Аня и уже ближе к кухне, обнимала жена… В то время я жил в «Узбечке» и каждый раз, открывая двери захудалого номера, чувствовал себя глубоко несчастным.

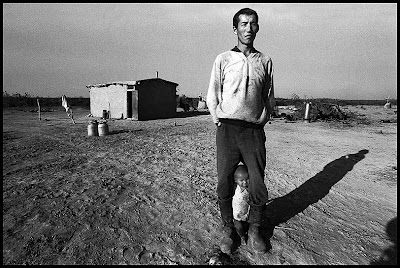

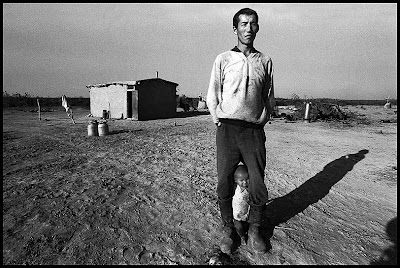

Другими словами, в то время, мы не искали мадонн. Они либо были, либо их не было. Нас больше занимали проблемы Аральского моря, которое, покидая свои берега, как в воронку, ускользало в недра земли, оставляя на своем месте брошенные корабли, опустевшие дома и селения. Все то, вокруг чего жили люди — исчезало и оставалось лишь то, что по праву принадлежало человеку — вещи не всегда приятные взгляду и запаху.

Как в человеке, так и в документальной фотографии форма и содержание имеют очень тонкую грань. Красивая фотография совсем не обязательно хорошая и наоборот, если говорить формально. «Игра света» и композиция скорее определяют форму, а содержание, как правило, несет «герой».

Документальный фотограф может выбирать из жизни героев, композицию, свет. Комбинировать, тем самым, выражая отношение героя к окружающему и наоборот. Занимаясь этим много лет, фотограф может создать свой мир, в котором ему будет принадлежать если не роль Бога, то, по крайней мере, должность одного из его апостолов. Все это я говорю лишь для того, чтобы вы, просматривая фотографии, видели не хронику событий, написанную в заголовках и не этапы жизни фотографа, а его мир, которым он жил, который изменялся год от года. Поверьте, это самое главное для чего работает настоящий фотограф.

Документальный фотограф может выбирать из жизни героев, композицию, свет. Комбинировать, тем самым, выражая отношение героя к окружающему и наоборот. Занимаясь этим много лет, фотограф может создать свой мир, в котором ему будет принадлежать если не роль Бога, то, по крайней мере, должность одного из его апостолов. Все это я говорю лишь для того, чтобы вы, просматривая фотографии, видели не хронику событий, написанную в заголовках и не этапы жизни фотографа, а его мир, которым он жил, который изменялся год от года. Поверьте, это самое главное для чего работает настоящий фотограф.

Вплоть до 1994 года, Дубровский вряд ли смог поверить, что его мир изменится. До этого он много работал, путешествовал вместе с японским фотографом Ютакой Сакаи, который научил его не только чудовищной работоспособности, но и умению разрабатывать тему не в рамках газетного репортажа, а гораздо глубже и шире.

Они сделали несколько проектов в Узбекистане, Туркмении и России. Я встречал их в Сибири и на Дальнем Востоке, где они арендовали корабли и вертолеты для панорамных снимков, а в конце рабочего дня, ежедневно, по какому-то «японскому» ритуалу старательно чистили камеры и объективы в то время как я лишь с интересом наблюдал за ними, распивая пиво, а вся эта картина напоминала мне двух самураев, готовившихся к таинству харакири.

В конце концов, Дубровский начинает работать над темой: «Русские — нерусские» по проекту японского агентства и начинает он с того, что идет в российское посольство в Ташкенте, читает письма от всех русских, оказавшись на нерусской территории Узбекистана. Дубровский настолько впечатляется происходящими, казалось бы невидимыми процессами становления новых атрибутов национальной власти, элементарного человеческого непонимания, что решается сам бежать из страны и чем раньше, тем лучше:

«Я понимал, — рассказывал он, — что в эйфории национального возрождения так или иначе должен проявиться образ «большого брата», на которого можно возложить всю ответственность за случившееся. Я не хотел быть причастным к делам, которые не только не совершал, но с которыми абсолютно не согласен. И добровольно уехал в Сибирь… Мои волнения за детей и семью были не беспочвенны».

Несмотря на то, что Дубровский имеет диплом инженера автоматизированных систем управления, его нелюбовь к компьютерам можно наблюдать до сих пор. Но то, что произошло с ним, выражаясь сухим языком «матрицы» иначе не назовешь как «alt-control-delete».

«Перезагрузка» продолжалась достаточно долго и болезненно. В середине 90-х годов, я часто путешествовал на поезде Москва-Томск и мы встречались с ним на вокзале Новосибирск-главный, не долго, всего лишь в течение стоянки поезда «37». Сказать по правде, тогда он не выглядел «импозантно»: худой, изможденный человек, с потускневшим взглядом, отчаявшийся бороться за место «под сибирским солнцем». Он работал в «Сибирской газете», в сибирском отделении «Коммерсанта», в «Молодости Сибири», но все это не шло ни в какое сравнение с тем, как видел Дубровский свою личную жизнь и фотографические проекты. Весь тот «райский мир», который я наблюдал из гостиницы «Узбечка», больше не существовал.

В 1995 году, он знакомится с Александром Карелиным — личностью «крутой и сильной», снимает его на всех олимпиадах, соревнованиях и тренировках вплоть до 1999 года. Вряд ли кто возразит мне, если я скажу, что Карелин обладает не только впечатляющей харизмой и талантом спортсмена, но и специфическим налетом времен Аль Капоне, характерным для России 90-х годов. Удивительно, но когда я рассматривал фотографии, сделанные Дубровским о «главном медведе» страны, я находил какие-то общие черты характера между «героем» и автором фотографий. Не знаю, может быть сюжеты «адских» тренировок или сибирская харизма Карелина возродила в Дубровском прежний интерес к жизни и творчеству. Так или иначе, в этот период в его глазах вновь появился интерес к происходящему вокруг, и я уже мог наблюдать его в Москве или в Новосибирске со свойственной ему улыбкой на лице и иронией к жизни.

Меня всегда забавляла мысль прочитать продолжение истории Ромео, если бы ему было где-нибудь за тридцать…, и я увидел ее воочию, случившуюся с «графом». Женщина находилась не рядом с ним, она, как бы, была вокруг, как облако, как аура окружала его, защищая от проявлений нечеловечности и сибирских морозов. Она создала вокруг него рай, ворота которого были закрыты для остальных. Она мало напоминала мне Джульетту, которую я представлял себе в детстве, но уже было достаточно, что ее зовут Линда.

Есть мужчины, встретив которых, женщины от них не уходят. В них есть нечто, что гарантирует постоянство женщине, естественно, в представлении самой женщины. В Дубровском — это желание жить в раю. Интуитивное желание, которое присутствует у всех нас с тех пор, когда человечество навсегда покинуло пределы Эдемского Сада, но до сих пор мечтает туда вернуться. Мечтает не столько из-за теплого климата и социального благополучия, сколько из-за желания говорить с Богом на равных и каждый из нас по-разному преодолевает «основной комплекс человечества».

Есть мужчины, встретив которых, женщины от них не уходят. В них есть нечто, что гарантирует постоянство женщине, естественно, в представлении самой женщины. В Дубровском — это желание жить в раю. Интуитивное желание, которое присутствует у всех нас с тех пор, когда человечество навсегда покинуло пределы Эдемского Сада, но до сих пор мечтает туда вернуться. Мечтает не столько из-за теплого климата и социального благополучия, сколько из-за желания говорить с Богом на равных и каждый из нас по-разному преодолевает «основной комплекс человечества».

Как правило, рассуждать о фотографии легко и приятно, это делает практически каждый, кто хоть однажды держал в руках фотоаппарат. Любая мысль или ее отсутствие кажутся интеллектуальными, а любой снимок можно превратить в гениальный или наоборот, используя богатство речи. Но очевидно одно, что фотограф — это не профессия, это состояние, а фотографии, сделанные человеком, прежде всего зависят от его внутреннего мира, «личного рая» или его отсутствия. Руководствуясь этим, я рассказал историю «моего графа», а не биографию фотографа.

P.S. Я написал это несколько лет назад для книги Владимира Дубровского «Колея в 35 миллиметров«. Написал в то время, когда от меня ушла жена… а потом вернулась. В общем-то это заметно. Я сидел на кухне, грыз старый голландский сыр, бесконечно курил и пытался написать что-то о фотографии и фотографе для персональной книги, но в моей голове был полный бардак, состоящий из отрывков жизни, событий и личной трагедии.

Прочитав это сейчас я, конечно, хотел бы многое добавить, но книга давно издана… Всего лишь скажу, что Дубровский живет по-прежнему в Новосибирске и является одним из самых популярных фотографов города. У него есть замечательная частная «Студия визуальных решений», где они делают не только коммерческую фотографию, но и книги, мультимедиа, репортажии и истории… Ищут визуальные решения…и находят их.

Если включить телевизор в местной гостинице, то можно наблюдать его лицо на «голубом экране», где он, как никогда, выглядит импозантным мужчиной. На улице трудно не заметить его портреты на постерах города, где «граф» рекламирует чей-то, а может быть, даже свой «личный рай» . И в конце концов — Дубровский по-прежнему любит Линду…. Так что рай существует даже в Сибири и не так уж важно где его встретишь: в этой жизни или другой. Главное — чтобы он был.

(Олег Климов)

На фото Владимира Дубровского: Сибирские шаманы; отец и сын в Узбекистане, а также Линда и Владимир.

"Жизнь в 35 мм" 22 февраля, 2007Oleg Klimov