Фотография существует не только за счет правил «золотого сечения», но в большой степени за счет «резонанса» восприятия между фотографом и зрителем. В этом ее тайна и мистика. Мне всегда было интересно знать за счет каких сил, «механизма» это происходит. Ведь очень часто мы не можем объяснить «притягательность» фотографии, опираясь только на законы композиции, света, тени…момента съемки. Я не имею ввиду «бытовые фотографии», на которые мы легко реагируем как на свое изображение, родственников или собак с кошками.

Фотография существует не только за счет правил «золотого сечения», но в большой степени за счет «резонанса» восприятия между фотографом и зрителем. В этом ее тайна и мистика. Мне всегда было интересно знать за счет каких сил, «механизма» это происходит. Ведь очень часто мы не можем объяснить «притягательность» фотографии, опираясь только на законы композиции, света, тени…момента съемки. Я не имею ввиду «бытовые фотографии», на которые мы легко реагируем как на свое изображение, родственников или собак с кошками.

Я попробовал найти этот «механизм» и как он может работать. Для этого необходимо найти единые принципы восприятия между фотографом и зрителем. Логично. Я думаю никто не будет возражать, что существует два вида интуиции: рациональная и эмоциональная. Первая ответственная за «науку», вторая — за «искусство».

Сходство между одной и другой интуицией заключаются в том, что их «база» строится на объективных началах, но имеют разную форму проявления на личность. Одна действует на разум и сознание, другая — на чувства и сердце. Следовательно мир можно познавать не только через науку, но и искусство. Если, конечно, верна первоначальная «посылка».

Теперь у нас есть «механизм» — эмоциональная интуиция и можно говорить о ее работе в области фотографии. В обществе происходит огромное количество самых разнообразных «потоков»: событий, явлений и тд, которые имеют также свою различную эмоциональную окраску для различных групп общества и отдельных личностей. Задача первая для фотографа (художника в принципе тоже) — уловить эти «потоки» и выделить из них главные. Задача вторая: способность передать «эмоцию» выбранного потока в образах. Если первая задача скорее интеллектуальная, но вторая — творческая.

Здесь у меня возникла проблема с тем, что может консолидировать самые различные эмоциональные интуиции различных людей, и что их бы связывало всех вместе при просмотре одной фотографии? Я нашел только одно — акт сочувствия. Не жалость или восхищение, а сочувствие как проявление формы эмоциональной интуиции. Это может всегда вызывать резонирующее переживание у зрителя при просмотре фотографии. Или: фотограф постигает через свою эмоциональную интуиции жизненные «потоки», связи, находит, что называется «плодотворный момент» и выражает его в том аспекте, который наиболее выразительный. Наиболее выразительный, но уже совсем не значит, что объективный в применении к конкретному человеку, событию и тд, присутствующих на фотографии.

Другими словами создается, как бы, «пере-направление потока» из общества к фотографу и от фотографа к зрителю (обществу), но в самых ярких и выразительных проявлениях. Это можно назвать и эмоциональным методом познания мира, а можно говорить о «документальности» фотографии, хотя на самом деле последнее не соответствует действительности, если мы говорим о фотографии как об искусстве.

Другое, не менее важно — что является решающим моментом в красоте фотографии? Скорее всего — «ее жизненность», т.е. проекция самого объективного мира в виде фотографии. Именно поэтому обыватель чаще всего воспринимают красоту на фотографии как красоту пейзажа, природы, женского тела и тп. «Чернуха» в кадре вызывает в нем если не «сочувствие», то «раздражение» и «непринятие». Но если вы снимаете страдающего человека (например, Христа на Кресте) на фоне прекрасной природы, то реакция будет просто потрясающей, что означает фотограф попал в «резонанс» со зрителем. Понятно, что пример этот утрирован, но тоже может объяснить почему в нашей стране победило Христианство… Я, например, заметил, что японская фотография имеет очень специфические особенности, которая также подвержена эмоциональной интуиции, но «читаются» как бы «с права — на лево», а «не слева — на право». Интересная деталь, которая, скорее всего, связана с культурой чтения… Короче говоря «сочувствие» вызывается за счет «страдания души» на фоне «красивого» объективного мира. На самом деле в практической фотографии это не всегда так потому, что часто можно манипулировать и по другой формуле: страдание «красивой природы» за счет «мерзкой души».

Так или иначе, но существует две формы проявления, как «добро и зло» или «живое и мертвое». Зритель интуитивно выбирает то, что вызывает сочувствие в нем и попадает в резонанс с автором работы. Я хочу подчеркнуть, что в действительности (в момент съемки) это может иметь прямо противоположный характер чем в тот момент, когда зритель рассматривает фотографию.

Так или иначе, но существует две формы проявления, как «добро и зло» или «живое и мертвое». Зритель интуитивно выбирает то, что вызывает сочувствие в нем и попадает в резонанс с автором работы. Я хочу подчеркнуть, что в действительности (в момент съемки) это может иметь прямо противоположный характер чем в тот момент, когда зритель рассматривает фотографию.

Другими словами получается так: фотограф вкладывает свои настроения и интуитивно добытые основные аспекты «жизненности» как соответственное чувство, в те образы, которые он создает и посредством которых он «заражает» зрителя теми же самыми чувствами и настроениями, которые он испытывал во время съемки фотографии. В принципе ничего нового не сказал 😉 но пришел к тем же самым заключениям о чем говорят банальны критики… Значит логика правильная. Понятно, что это очень простая «модель», но в любом случае ясно — это возможность объяснить мистическое восприятия некоторых фотографий в то же самое время когда эти фотографии не поддаются «логическому» анализу методом композиции, света и тени.

К чему это может привести? Эксперименты с композицией, методами съемки и различного рода «рисования» на фотографиях, технические заморочки имеют тупиковую ветвь развития фотографии как искусства. Если схема, о которой я говорю, действительно работает, то развитие фотографии должно проходить в области эмоциональной, а не рациональной. Я просто уверен, что если бы у древних народов существовала не только фотография, но и «интуитивная фотография», то мы бы из нее ничего не поняли, но смогли бы почувствовать ту атмосферу и их «потоки», в которых они жили. Согласитесь, иногда это важнее для понимания, чем просто знать каким образом они построили свои пирамиды.

(Олег Климов)

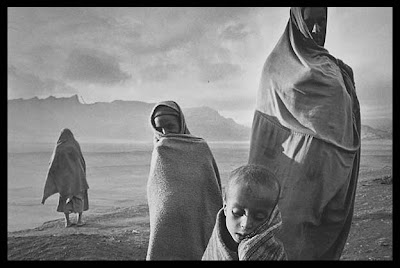

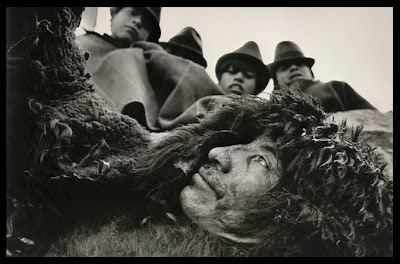

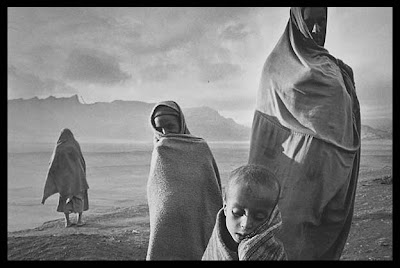

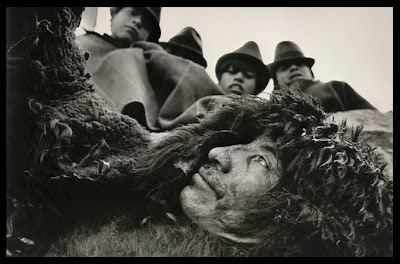

(Фото: Sebastião Salgado)

P.S. Если мы даже ничего не знаем о этих фотографиях Сальгадо: где они сняты, при каких обстоятельствах и кто эти люди, но мы прекрасно чувствуем «эмоциональный поток» автора, который передан нам из одной страны, о которой мы ничего не знаем — в другую, где тоже живут люди 😉

"Интуитивная фотография" 15 сентября, 2007Oleg Klimov