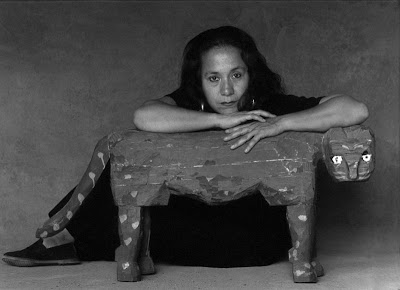

Flor Garduño. Это сразу понятно, что она из Mexico. Именно эта страна «сделала» ее тем фотографом, которым она является. Подобно «таинственной Фриде» (Frida Kahlo) в спокойном характере ее фотографий присутствует энергия, которая в любой момент может взорваться. У мексиканских фотографов вообще есть такая особенность — настоящая красота человека, несмотря на всю примитивность и нищету окружения. Удивительно как это они чувствуют и снимают.

Flor Garduño. Это сразу понятно, что она из Mexico. Именно эта страна «сделала» ее тем фотографом, которым она является. Подобно «таинственной Фриде» (Frida Kahlo) в спокойном характере ее фотографий присутствует энергия, которая в любой момент может взорваться. У мексиканских фотографов вообще есть такая особенность — настоящая красота человека, несмотря на всю примитивность и нищету окружения. Удивительно как это они чувствуют и снимают.

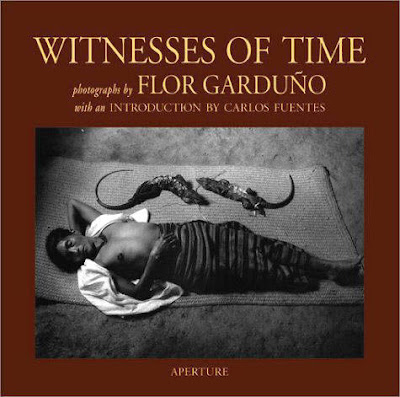

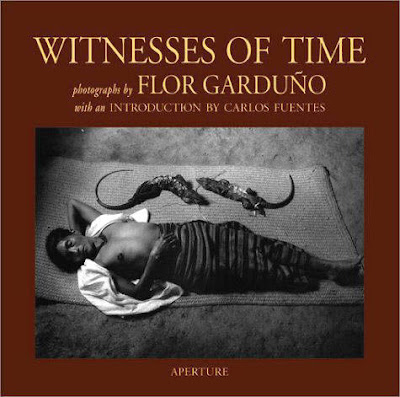

Странно, но у наших фотографов даже нет и намека на нечто подобное, хотя нищеты и мракобесия совсем не меньше. У нас, почему-то, это превращается в «чернуху» или «порнографию». В то время (с 1992 года) когда книга Flor «Свидетели времени» переиздавалась аж шесть раз во всем мире, наша фотографическая общественность получала удовольствие от Хельмута Ньютона с его «искусственной сексуальностью» протестующего яппи. Мечта российского «фото-истэблишмента».

Я вообще склонен думать, что мы до сих пор «за железным занавесом» и у нас нет не только выбора «за кого голосовать», но и возможности выбирать между тем, что нам «навязывают» и тем, что есть в мире как в документальной фотографии, так и в арт. По крайней мере я не нашел ни одного русского линка о Flor Garduño в интернете, если не считать рекламу в магазине «Английской книги».

Flor родилась в Мехико-сити в 1957 году и получила классическое арт-образование в национальном университете, параллельно работая ассистентом у Manuel Alvarez Bravo Ее книга «Свидетели времени» стала результатом путешествия по Мексике и близлежащим странам по окончанию учебы. Это самое лучшее, на мой взгляд, что она сделала в своей стране и в своей карьере фотографа.

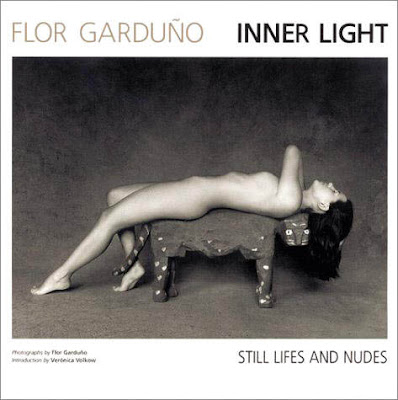

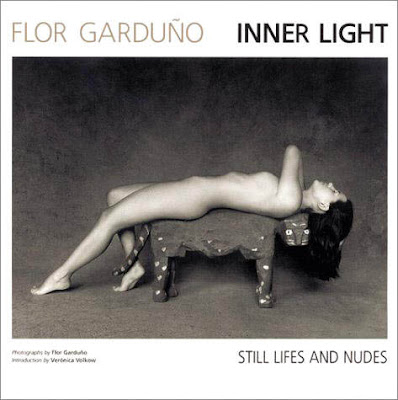

Успех и слава книги «Свидетели времени» дали Flor гораздо больше возможностей, чем у нее были прежде и, она уже живет между «Мехико и Цюрихом», иногда вместе с двумя детьми и мужем, иногда одна. Ее попытки работать в Швейцарии и Европе, как мне показалось, не имели особого успеха. И вскоре она возвращается в Мексику, вместе с семьей живет в небольшой деревне и снимает «продолжение» проекта «Внутренний свет», приглашая в свой «дом-студию» подруг и соседей.

Успех и слава книги «Свидетели времени» дали Flor гораздо больше возможностей, чем у нее были прежде и, она уже живет между «Мехико и Цюрихом», иногда вместе с двумя детьми и мужем, иногда одна. Ее попытки работать в Швейцарии и Европе, как мне показалось, не имели особого успеха. И вскоре она возвращается в Мексику, вместе с семьей живет в небольшой деревне и снимает «продолжение» проекта «Внутренний свет», приглашая в свой «дом-студию» подруг и соседей.

Книга «Внутренний свет» — совсем другое. Это почти «классический европейский арт» на мексиканской основе 🙂 Лично я был ужасно разочарован потому, что ожидал от Flor продолжения стилистики и жанра книги «Свидетели времени». То что я увидел было уже вторично и многими снято лучше.

Причина этого поста — вовсе не желание рассказать о Flor Garduno. Те, кто интересуются фотографией не только в «Доме Свибловой» или на фотографических лентах русского интернета и без меня ее хорошо знают. Причина в том, что изучая ее фотографии и две, на мой взгляд, совсем разные книги, для меня, вдруг, стало очевидным, что по большому счету фотограф — это всегда «фотограф места». Этим местом может быть не столько твоя «деревня», где ты родился, это место, которое включает в себя целый пласт культуры к которому принадлежит фотограф. И если фотограф пытается расширить «свою географию» в область иной культуры, то это не имеет уже того успеха, как если бы он работал на «своей территории». Мысль по-существу банальная.

Причина этого поста — вовсе не желание рассказать о Flor Garduno. Те, кто интересуются фотографией не только в «Доме Свибловой» или на фотографических лентах русского интернета и без меня ее хорошо знают. Причина в том, что изучая ее фотографии и две, на мой взгляд, совсем разные книги, для меня, вдруг, стало очевидным, что по большому счету фотограф — это всегда «фотограф места». Этим местом может быть не столько твоя «деревня», где ты родился, это место, которое включает в себя целый пласт культуры к которому принадлежит фотограф. И если фотограф пытается расширить «свою географию» в область иной культуры, то это не имеет уже того успеха, как если бы он работал на «своей территории». Мысль по-существу банальная.

Но интересны следствия. «Экзотические фотографии» в разделе «ньюс» или «трэвел» с разных стран мира, показанные нам, например, отечественными фотографами, удивляют и симпатичны нам настолько, насколько мы ничего не знаем о этой стране, ее культуре, народе и личностях. Это просто результат отсутствия информации и меньше всего имеет отношение действительно к искусству фотографии будь то документалистика или арт.

Есть масса тому примеров и в нашей стране. Владимир Семин, российские фотографии которого до сих пор удивляют мир, так до сих пор не показал нечто подобное в своей «американской жизни». Ничего. Просто полное «несовпадение» фотографа и его «штатовских героев». Конечно, присутствует характерная эстетика фотографии, но не более того. Поэтому мне кажется, что снимать «своих героев», нужно быть «чуть-чуть» похожими на них или, по крайней мере, понимать и чувствовать их жизнь, что уж точно необходимо для профессионального фотографа. Семин — документальный фотограф, который живет в другой стране. В журналистской фотографии вообще полная профанация.

Я так думаю сейчас потому, что сам проделал сотни командировок-съемок за «пару дней» в своей и в десяток других странах. Я достаточно хорошо знаю все эти «трюки» и «методы» в фотографии, когда за несколько часов делается «гениальная» история или репортаж для журнала или газеты. Многие склонны называть это профессионализмом, но вопрос в том — профессионализм чего?

Я могу поехать в Африку и снять историю, которой удивлю дорогую редакцию. Редакция, которая на самом деле ни хера не знает что там происходит в действительности. Но я, как фотограф, знаю чем удивить мою редакцию и моих зрителей когда приезжаю в Африку потому, что я человек из «своей среды» и у меня на все про все — только пара дней. Вот этой «херней», на самом деле, и напичкан наш мир фотографии. И тем больше в нем будет «херни», чем больше будет модных продюсеров, стильных креаторов, творческих пиарщиков и «высоких технологий» — всего того, чему любой фотограф не в состоянии противостоять со своим «original stuff». Это просто никому не нужно потому, что у нас развитие искусства фотографии происходит не на основе познания мира ( в чем задача любого искусства), а на принципах шоу-бизнеса, который как известно, не имеет «задач познания», а служит для развлечения этого мира.

Почему я так люблю «мексиканскую фотографию»? Потому что она original по своей сути и своему рождению. Почему я люблю «советскую фотографию» вплоть до 70-х годов — потому что она выражает то же самое содержание, хоть и при другой форме. Почему я считаю Семина, Щеколдина или Кузнецову настоящими фотографами — потому что они действительные «свидетели времени», а не «подставные» в угоду моды и интересов. Потому что это фотографы со своими принципами, изменить которые не могут в силу своего характера и отношения к фотографии. Почему я терпеть не могу нынешнюю российскую фотографию? Потому что в лучшем случае это очень плохая копия западной фотографии, но с отсутствием вкуса и знания истории отечественной фотографии, присутствием примитивных амбиций и желанием называть себя master прежде, чем стать фотографом-личностью.

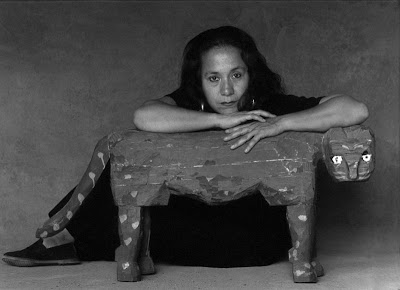

(На фронт-фото: Flor Garduño, а здесь ее личный ресурс. Флэш, English)

Альбомы можно купить в Москве и Питере в магазинах «Английской книги», но стоят дорого. Можно просто посмотреть +))

(Олег Климов)

Withesses of Time или по-нашему Свидетели Времени 29 сентября, 2007Oleg Klimov

(Река Волга, деревня Красновидово, Татарстан). Сила слова и сила изображения имеет не только разный социальный статус, но и разное воздействие. «В Начале было слово…» , о фотографию вообще не было речи 😉

(Река Волга, деревня Красновидово, Татарстан). Сила слова и сила изображения имеет не только разный социальный статус, но и разное воздействие. «В Начале было слово…» , о фотографию вообще не было речи 😉 На фото: Мужик вешает портрет Горького в своем доме. (Специально для журнала «Огонек») И опять я с директором музея Ольгой (очень милая женщина. Была немного напугана неожиданной высадкой «морского десанта» с замерзшей Волги. Фото Андрея Беговатова — капитана парусной яхты «Maria«, у которого я состою на службе вахт-матросом на Гаити, в свободное от фотографии время.

На фото: Мужик вешает портрет Горького в своем доме. (Специально для журнала «Огонек») И опять я с директором музея Ольгой (очень милая женщина. Была немного напугана неожиданной высадкой «морского десанта» с замерзшей Волги. Фото Андрея Беговатова — капитана парусной яхты «Maria«, у которого я состою на службе вахт-матросом на Гаити, в свободное от фотографии время.