Антропология «партийно-фотографического движения» такова, что, по-крайней мере, существует несколько «планет», вокруг которых вращаются фотографы, иногда как астероиды, захваченные то одной, то другой тяжестью притяжения. Причем эти «планеты» выражают собой не только определенный круг людей и интересов, но и само представления о фотографии во всех ее аспектах и проявлениях.

«Бунтующий человек» и фотограф Игорь Кубединов поставил перед собой фактически непосильную задачу: организовать общенациональный Конкурс пресс фотографии, используя как основу World Press Photo и заполнить ту нишу, которая образовалась в результате закрытия Interfoto и ее конкурса «Пресс Фото России».

Если следить внимательно за интернетом, то такого рода идея родилась в ЖЖ-сообществе «Полигон» больше года назад. Инициатором ее был Игорь Кубединов и нашел поддержку в лице многих членов интернет-сообщества, в котором состоят большинство фотожурналистов работающих в масс-медиа.

Кубединов прекрасно понимал, что членство в интернет-сообществе не дает ему достаточно прав и возможностей организовать действительный общенациональный Конкурс, который бы отличался независимостью и профессионализмом. Он связывается с одним из основателей Interfoto Люшеным Перкинсом («Вашингтон Пост») и получает от него «благославление» использовать бренд «Пресс Фото России», правда, с рекомендациями встретиться и обсудить детали с остальными бывшими участниками Interfoto. Что, собственно, Кубединов и попытался сделать.

Позиция Photographera.RU, в частности, была озвучена Лизой Фактор (бывшим директором Interfoto) в статье «Какой Конкурс нам нужен?» и сводилась к тому, что «Конкурс прошлого» в настоящее время не выражает всей широты, разнообразия существующей фотографии и не может быть ограничен только рамками «Пресс-Фото» в том числе и по причине ангажированности и «субъективности» российских печатных масс-медиа.

Однако, не находя понимания, Игорь Кубединов обращается не только к традиционным спонсорам фотографических мероприятий как Canon или Nikon, но и пытается заручиться поддержкой фоторедакторов российских масс-медиа. Как это не парадоксально, но ситуация усложнилась тем, что большинство имеющих отношения к фотографии, прекрасно понимают необходимость существования общенационального Конкурса, но уже на первом этапе его создания не могут найти взаимного понимания друг с другом.

И на этот раз Кубединова ждет фиаско: в большинстве своем фоторедакторы не воспринимают его как человека, способного организовать столь «грандиозное мероприятие» и задаются вопросом: «А кто он вообще такой?». Скорее всего с этого момента Игорь Кубединов и становится публичным «бунтующим человеком».

Бунт в действительности, как утверждают философы,“глубоко позитивен, потому что он открывает в человеке то, за что всегда стоит бороться”. Так или иначе, но фоторедакторы ведущих российских изданий: Ирина Меглинская («Афиша»), Андрей Поликанов («Русский репортер»), Владимир Потапов («Русский Geo») пытаются самостоятельно создать Конкурс фотографии на основе независимых и «авторитетных» учредителей куда вошли они сами, а в последствии пригласили фотографов без которых Конкурс фотографии, как бы, превращался в Конкурс учрежденный фоторедакторами.

Понятно, что Игорь Кубединов не попал под определение «авторитета» и в состав учредителей не был включен, а «исполнительным директором» организации Конкурса стал, в конце концов, «фоторедактор» ЖЖ-содружества Артем Чернов.

Независимо от этого Кубединов, все-таки, решается провести самостоятельно «свой» Конкурс «Пресс Фото России», без какой-либо существенной поддержки со стороны «авторитетов» и спонсоров, но приглашает в жюри международных победителей World Press Photo, что придает «его» Конкурсу совсем иной статус. Призером «Пресс Фото России» становится удивительный питерский фотограф Александра Деменкова, что само по себе говорит не столько в пользу победы пресс-фотографии, сколько документальной фотографии несмотря на небольшое количество фотографов, участвующих в Конкурсе.

Деликатность ситуации заключается еще и в том, что инициатива организации общенационального Конкурса, все-таки, принадлежит Кубединову, а вероломство в том, что она быда узурпирована «авторитетными учредителями» . Понятно, что идею не вытащили из кармана Кубединова, но забрали из рук, которые он сам им и протянул.

Причина в том, что у любого вида цивилизации в той или иной степени присутствует лицемерие. Это как «лакмусовая бумажка». К сожалению или счастью у Кубединова «бумажка» отсутствует, по крайней мере в Сети. В этом проблема и причина почему его «не берут в космонавты» или в так называемые «профессиональные сообщества». Судя по всему, хотя бы некоторые из «авторитетов» это понимают с сожалением. (ссылка уже «убита», очевидно автором). Однако в действительности все уже очень грустно потому, что широта вглядов «профессионального сообщества» — тоже показатель уровня цивилизованности.

«Конкурс фоторедакторов» уже на начальном этапе был заложен с «имперскими амбициями». Были приглашены для участия фактически все российские «генералы и полковники» от фотографии чтобы придать авторитетность и, якобы, независимость Конкурсу. Для создания структуры было необходимо не только спонсорское финансирование на период проведения Конкурса, но и постоянное вливание денег для круглогодичной поддержки еще несуществующей структуры. Началом этого финансирования стали личные пожертвования учредителей, а в последствии предложены иные формы, такие как проведение платных семинаров по фотографии, платных портфолио-ревю с участием известных фотографов и не менее известных фоторедакторов, а также выставление на продажу коллекционных авторских фотографий. Однако, все это требовало весьма деликатных согласований не только с конкретными людьми, но и с корректностью принципов существования Конкурса и его независимости. Так или иначе, но «конкурс фоторедакторов» уже на этапе регистрации стал «тормозить и виснуть» и, насколькоо мне известно, до сих пор не имеет какого-либо официального статуса, если не считать редких вече «генералов и полковников».

Справедливости ради следует сказать, что я тоже был приглашенным «авторитетным» и некоторых пригласил сам. Но быстро был «уволен» модератором ЖЖ (!) за критику в адрес других «авторитетов», очевидно, по известному принципу: «Парламент — не место для дискуссий». Причем даже не был уведомлен об этом как того требует любое цивилизованное сообщество. Просто удивительно, откуда у нас даже в фотографии берутся лизоблюды с манерами членов «Единой России». Видимо время такое.

И все-таки, следует заметить, что конкурсы не ограничиваются только перечисленными двумя. В Рунете существует масса подобного рода заявлений, идей и предложений кроме «полигона для вскармливания фотографов» лентой зарубежных агентств, однако, большинство из них не могут представлять интереса для профессионального фотографа в силу ряда условий и обстоятельств.

В прошлом году я участвовал в он-лайн Конкурсе в качестве члена жюри и поэтому в какой-то степени объективности могу о нем говорить. Это Конкурс Photographer.Ru , он продолжается в течение семи лет и возник в результате деятельности NON STOP сообщества интернет-ресурса (около 11 тысяч участников). В прошлом году он качественно трансформировался и приобрел амбиционное название «Лучшая фотография года» в котором приняло участие около тысячи фотографов различных регионов страны, СНГ и дальнего зарубежья. Для создания Конкурса не требовалась какая либо структура кроме той, которая уже существовала на базе некоммерческой организации Photographer.Ru Вместе с тем в прошлом году был создан интернет-модуль, благодаря которому участники Конкурса, жюри и спонсоры могли участвовать в нем «он-лайн» не выходя из собственных офисов или квартир. Естественно это сократило возможные расходы на проведения мероприятия с претензиями на «общенациональный конкурс».

Однако со стремлением Конкурса Photographer.Ru на всеобъемлемость и привлечение на свою сторону профессиональных фотографов не может исключить из него участие «любительской фотографии» уже потому, что Конкурс был создан благодаря и для этой категории фотографов. Но, как считает Андрей Безукладников (руководитель проекта), это не мешает принимать в нем участие как одной, так и другой категории фотографов. Кроме того, уверен он, это способствует повышению уровня «любителей фотографии», а участие в нем документальной, журналистской и арт-фотографии как раз и может показывать общее состояние российской фотографии в данный период времени… Теоретически это выглядит действительно так, но практически профессиональными участниками Конкурса Photographer. Ru являются единицы и уже сейчас существует «недовольства» любителей фотографии о невозможности соревнования с профессиональными фотографами, что может их по объективным причинам исключить из данного Конкурса.

Антропология «партийно-фотографического движения» такова, что, по-крайней мере, существует несколько «планет», вокруг которых вращаются фотографы, иногда как астероиды, захваченные то одной, то другой тяжестью притяжения. Причем эти «планеты» выражают собой не только определенный круг людей и интересов, но и само представления о фотографии во всех ее аспектах и проявлениях.

Интересы Кубединова в принципе очень прозрачны и мотивированы им, скорее всего, как фотографом и «бунтарем». Фоторедакторы, прежде всего выражают свои интересы и позиции своих изданий, а уже потом являются ценителями «чистой фотографии». Photographer.RU, ежегодно проводя свои конкурсы, претендует на независимость от средств массовой информации, больше опирается на фотографию как «искусство документальности», а уже потом как на «фотографию репортажа» в тех или иных масс-медиа.

Парад «планет-конкурсов» — это результат проявления амбиций и интересов отдельных групп и личностей, но вместе с тем и результат «борьбы» за «формы и содержания» в современной фотографии, за методы и пути ее развития.

Линейный анализ методов и принципов различных конкурсов достаточно прост. Как заявил Игорь Кубединов: «Любому Конкурсу не нужны «свадебные генералы от фотографии» в качестве авторитетов, ему нужны менеджеры«. При минимальных расходах и используя новые технологии он смог провести первый Конкурс Пресс Фото России. Это явный аргумент в его пользу. Кроме того, понимая одну из причин, почему перестало существовать Interfoto, Кубединов не пошел по пути создания иерархии и «тяжелой» инфраструктуры Конкурса в виде офисов, начальников и секретарш. Понятно, что для этого не было достаточного финансирования, но он нашел простые пути этого решения и достаточно удачно завершил то, что стало смыслом его деятельности и подкупило многих фотографов если не аргументами в пользу Конкурса, то искренностью самого Кубединова. Несмотря на отсутствие реакции на «лакмусовую бумажку», он проявил удивительную гибкость в организации Конкурса.

Так или иначе, но сейчас существуют объективные причины благодаря которым необходима консолидация сил для проведения единого общенационального Конкурса. Необходимо умение вести разговор друг с другом, выслушивать различные точки зрения, мнения, а не просто трясти медалями или выпячивать грудь от самоуверенности и распирающих амбиций.

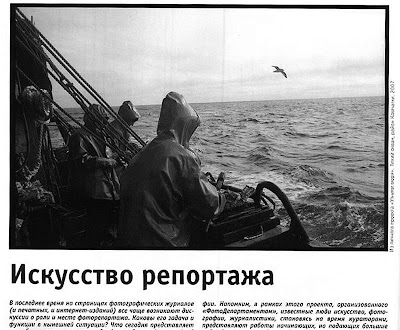

То, что документальная и даже «журналистская» фотография уже давно вышла из рамок масс-медиа является очевидным. То, что сейчас мы называем «журналистской» фотографией в России имеет очень опосредованное отношение к документальности, событийности, оригинальности исполнения и представляет собой больше иллюстрации или «сток» в журналах и газетах, чем фотография как таковая.

Проблема консолидации мнений, это проблема снобизма и фиктивной популярности в фотографии. Отсутствие диалога и раздражение по всякому поводу, который не совпадает с традиционным представлением «мастеров-фотографов», «мастеров-редакторов» и всей своре окружающих их дилетантов и подхалимов, узурпирующих права на понимание и суждение о фотографии по званию «поп-звезды» или должности в поп-журнале с большим бюджетом. Это очень фиктивные идеалы к которым, так или иначе, вынуждают стремиться многих фотографов. По той же причине и у фотографов отсутствуют фундаментальные основы, которых они могли бы и должны придерживаться, а есть «надутые куклы» в качестве образцов, которым надо подражать, парой, игнорируя всякие идеалы и принципы.

Общенациональный Конкурс в фотожурналистики и документальной фотографии, как минимум, предполагает наличие самой этой фотографии, однако, она настолько скудна, лжива и некомпетента, что лучше дисскутировать о конкурсе фоторедакторов при наличии огромного количества журналов или говорить о конкурсе доярок при отсутствии коров. Прежде чем проводить конкурс нужно понять среди кого его проводить. А лучше прежде воспитывать потенциальных фотографов, а не подхалимов и угодников.

В своих пристрастьях и амбициях все забыли, что в Interfoto Конкурс ПрессФото был только одной частью всего процесса, в том числе процесса обучения фотографии. Принцип «Приходите к нам и правьте нами…» видимо, достал не только американских учредителей Interfoto, что придавало ему статус независимости, но и стал раздражать новых отечественных лидеров и знатаков фотографии. А чем мы хуже? «From zero to hero» — девиз нашего времени. При этом с подобострастью смотрим на Запад и с высокомерием на Восток, устраиваем свои «парады планет» не понимая простого, что есть только одна точка притяжения, центр, отвечающий за равновесие — это Солнце или фотография в нашем случае.