В конце концов купил книгу «Таинственная страсть» — последний роман Василия Аксёнова. Давно собирался. Несколько раз начинал читать прямо у прилавка магазина, но все недосуг было купить. То места нет в кофре, то денег нет в кармане. Книга толстая и дорогая… Купил на вокзале. Всю ночь читал в поезде. Потом читал в автобусе и еще одну ночь в деревне на Волге.

Странное впечатление. Вроде как роман и не роман все же — почти нон-фикшен. Со свойственной Аксёнову манерой, писатель изменил фамилии героев, в том числе и свою… Ясно уж, чтобы не очень обиделись, чтобы оправдать короткую человеческую память, чтобы место оставить для полёта фантазии и своего мнения…понятно в общем-то, но вот зачем он слово «хуй» пишет задом наперед?

До чтения романа у меня было какое-то представление о шестидесятниках. Такое очень академическое.., наверное. «Пост-сталинизм», молодые люди либеральных взглядов во время хрущевской оттепели, «советские западники», рассуждающие о «социализме с человеческим лицом» методом написания стихов, прозы, картин… и манифестов.

Но после чтения романа как-то все стало сложнее. В принципе — это роман о друзьях Аксёнова, «товарищах и товарках». Особенно о товарках — «шестидесятническое обращение к «товарищам» женского пола.

И вот тогда — из слез, из темноты,

Из бедного невежества былого

Друзей моих прекрасные черты

Появятся и растворятся снова. (Б. Ахмадуллина)

Очень искренний роман, несмотря на то, что его структура так и осталась мне непонятной. Может быть потому, что роман скорее всего не был закончен в связи со смертью автора или не был доработан. А может быть потому, что это просто «рассказы памяти» те и такие, какие запомнились ярко и которые не вычеркнуть из воспоминаний. Без логики изложения… как и бывает на самом деле. Не знаю.

Идут белые снеги,

как по нитке скользя…

Жить и жить бы на свете,

но, наверно, нельзя. (Е.Евтушенко)

Много стихов в романе. Некоторые очень известные, некоторые неизвестные вообще. Это и понятно. «Шестидесятники», как сами они себя называли кажется со слов Евтушенко, все без исключения были поэтами в том или ином смысле. Они все были «сделаны» поэзией, а не политическими демаршами, манифестами, акциями и «социализмом с человеческим лицом». Все без исключения: начиная от антисоветчика Аксёнова и кончая его другом — конформистом Робертом Рождественским. Вот это и было для меня самым интересным в романе «Таинственная страсть». Собственно говоря «таинственная страсть» — это и есть сама поэзия… или творчество, как утверждает автор. Но мне кажется именно поэзия и ничего другое. Поэтическая страсть она и есть самая таинственная страсть.

Есть еще одно обстоятельство, которое заставляет задуматься над тем, кто же эти шестидесятники? Как появились они и зачем? Кто вырастил их и вскормил? Когда читаешь роман Аксёнова, то ответ сам собой напрашивается: вскормила и вырастила родная партия — КПСС. Она обеспечила им миллионные тиражи, раскрутку и пиар, как сейчас говорят, по весьма крутой по нынешним меркам схеме. Так и что? — партия иногда гнобила и хулила своих «выкормышей», требовала Любви и Уважения к себя и это только малость того, что сейчас требуют спонсоры, инвесторы, пиарщики вместе с креаторами и прочая «банда капитализма». Этот «капитализм без человеческого лица» не требует только одного от нашей «творческой интеллигенции» — беззаветной любви. Насрать ему на Любовь. Но вот в чем парадокс, наша «творческая интеллигенция» сама готова клясться в любви если не бизнесу, то государству. По старой схеме. Это и понятно, кроме любви или блядства она больше ни на что и не способна. Чаще -блядство, редко — любовь.

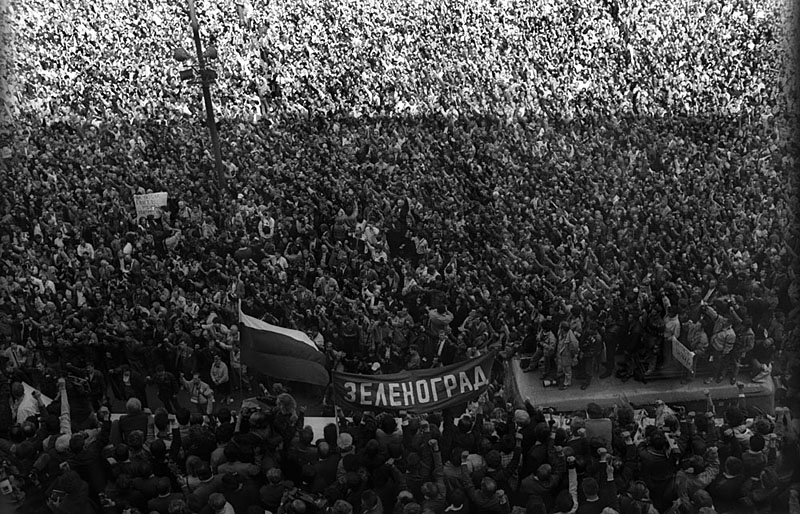

Надо сказать, что КПСС действительно успешно вырастила «свои таланты» — эту плеяду шестидесятников. Как не крути, но именно партия назначила этих «мальчиков» писателями и поэтами. Например Бродского и Солженицына не назначала, они сами себя назначили и сами проложили себе дорогу. А сколько писателей и поэтов неведома куда и зачем исчезло? — тех, кого не назначили? Никто не знает. Но когда мальчикам «…с поднятыми воротниками» нахамил Хрущев, а потом руку каждому пожал на всякий случай, они обиделись на хамство «папочки» и поехали пить в ресторан ЦДЛ, потом в Крым, потом в капстраны… или с Фиделем целоваться. Все было у «несчастных»: и слава, и деньги, и уважение читателей. Но вот читателям оставалось только одно — любить своих кумиров и не более того. Он, тогда еще многочисленный читатель и любитель поэзии, имел право только на любовь, причем любовь платоническую, почти христову и безответную. Нет ресторанов, плохо с продуктами, нет денег и уж точно нет заграничных командировок к врагам товарищей и товарок. Есть только любовь, если не к партии, то к своим поэтам: «поэт в России — больше, чем поэт» и даже был -больше чем нынче футболист «Спартака» или «Динамо».

Их любили читатели, их любила партия, а они не любили не тех и не других. Они любили друг друга. Очень простой инкубатор выращивания советских талантов-лириков. И какой, скажите мне на милость, цыпленок не мечтает о свободе вне инкубатора? — Каждый мечтает, но не у каждого было даже право на эту мечту. У них было и они вели себя как «парни с поднятыми воротниками» , но только в виде поэтического образа и в отличие от «крутых парней», например, таких как декабристы, не ЯУХ не сделали для этой пресловутой свободы, кроме как воображая себя дикими животными на домашних кухнях:

Идет охота на волков, идет охота.

На серых хищников — матерых и щенков.

Кричат загонщики, и лают псы до рвоты,

Кровь на снегу и пятна красные флажков. (В. Высоцкий)

Когда читаешь роман, то возникает невольное чувство: боже мой, это же лучшие годы автора и его друзей (Евтушенко, Высоцкий, Рождественский, Тарковский, Вознесенский…), а не страдания и годы лишений… И дело не только в их молодости, дерзости и талантах. Это действительно лучшие годы жизни и творчества, а все эти «хрущевские погромы» и даже пражские события — лишь фон благополучного расцвета советской литературы и наших «мальчиков». Это просто смешно: Евтушенко отправляет публичную телеграмму Брежневу с крымского курорта, предварительно выпив полстакана коньяка с похмелья, в связи с «политической ошибкой ввода войск в Чехословакию». За это его конвоируют из Крыма в Москву спецрейсом, лично к Андропову, а тот, в свою очередь, не пытает свободолюбивого поэта на Лубянке, не вырывает ему холёные ногти щипцами, а просто отправляет в командировку в США. С поэтической миссией. Отличная история, черт возьми!

Я так рассуждаю, если ныне сталинисты гордятся своим упырем Сталиным за его заслуги в области индустриализации и террора против собственного народа, то поколение помладше — шестидесятники, уж точно должны гордиться своим колхозником Хрущевым за советскую литературу и «интеллектуализацию» поэтов — «лириков и физиков» — ИТР (инженерно- технических работников). Забавно, но даже на мое поколение (обучение физики в 80-х) достались отголоски дискуссии про «физиков и лириков» с легкой руки Слуцкого: «что-то физики в почете, что-то лирики в загоне». Однако, это не помешало самому Слуцкому выступить перед партией и осудить Пастернака с его «Доктором Живаго». Вот и весь протест «парней с поднятыми воротниками».

В романе есть замечательные образы, может быть они не столько «документальны» как об этом говорит сам Аксёнов, может быть в них есть доля «вранья» и вымысла, но как образы — они замечательны. Особо мне понравился Евгений Евтушенко (В романе Ян Тушинский). Прекрасно! Если у меня будет возможность еще раз с ним встретиться, то будет масса интересующих меня вопросов… И, все-таки, я правда верю, что он настоящий поэт, поэт-шестидесятник. https://klimov.liberty.su/2006/07/%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82-%D0%B5-%D0%B5%D0%B2%D1%82%D1%83/

С образом самого Аксёнова немного сложнее. Я поверхностно был знаком с ним. Еще по газете «Вечерняя Казань», где в конце Перестройки (1988-1989) печатался роман его матери Гинзбург «Крутой маршрут» (Кстати был опубликован впервые). Было много встреч. Прямо в редакции и приватно, благодаря редактору Андрею Гаврилову и американскому (тогда) послу Мэтлоку. Гаврилов — коммунист и Народный депутат, член межрегиональной оппозиционной группы — души не чаял в Аксёнове, впрочем, также как и отвеств.секретарь газеты — Миша Бирин. В общем-то они все это и устраивали — «диссидентские посиделки» на закате коммунизма. По юности меня много что тогда удивляло в этих разговорах. Например, могу вспомнить с ходу — обсуждение сходства между фашизмом и коммунизмом. В некоторой степени это был шок для меня в те времена. С одной стороны — я не хотел верить, с другой — это были очень логичные сравнения, отрицать которые было очень сложно. Понятно, я не дискутировал публично, был слишком молод, дискуссия происходила внутри меня. Аксёнов действительно ненавидел коммунистический режим и не скрывал этого. Может быть Хрущев действительно был прав, когда заявил Аксёнову в Кремле: «Вы мстите нам за своего отца (Его отец был коммунист, который вместе с матерью провел на Колыме более 10 лет, был приговорен к смерти, но случайно помилован). Просто хочу сказать, что личность Аксёнова на меня имела влияние гораздо больше, чем его литература тех лет, которую я добросовестно тогда прочитал и читаю до сих пор… Мне нравился «Ожог» и «Остров Крым». Это все. Более поздние произведения я читал, но они не произвели на меня сколько-нибудь существенного впечатления. «Таинственная страсть» — да. Но это последний роман. Последний всегда важно.

Позже, уже в Москве, я несколько раз встречался с Аксёновым как для интервью или фотосъемки, так и по личной просьбе. Последний раз звонил за несколько месяцев до смерти, но поговорить с ним у меня уже не было возможности. Честно говоря я до последнего не верил, что он настолько болен и может умереть. «Парни с поднятыми воротниками» не умирают, казалось мне.

Однажды, на вручении «Букера», я наблюдал немного забавную сцену. Все журналисты хотели интервью, комментарии и прочее. Я стоял в стороне, наблюдал за Аксёновым и даже не пытался снимать. Удивительно, но когда объявили «обед», то всех журналистов как метлой смело, они теперь набросились на шведский фуршет с еще большим остервенением чтобы потом сразу же убежать в свои убогие редакции и написать свою такую же убогую критику…я всегда ненавидел «светских журналистов» и всю «ковровую журналистику».

Рядом с Аксёновым осталась только одна очень молодая и милая журналистка. Она была с большим и старым диктофоном, с блокнотиком и простой шариковой ручкой, которая все время падала из ее рук. В глазах красавицы-журналистки была «таинственная страсть» или, может быть, простое обожание писателя-шестидесятника. Она вся искрилась как «советское шампанское», разговаривая с мэтром, который был похож на старый ирландский виски в своем твидовом пиджаке. Это мог бы быть хороший коктейль. Он чувствовал это и это ему нравилось. Кому не понравится?

Я смотрел на Аксёнова, в одной руке которого был букет роз, в другой — «неизменная сигарета», и подумал: Боже мой, он ведь ужасно счастлив. До сих пор. Счастлив от того, что эта девочка общается с ним. Что обожает его. Что задает глупые вопросы… Он отвечал ей, улыбался, немного шутил, иногда деликатно дотрагиваясь до ее локтя. Это было самое милое интервью на котором я случайно присутствовал. Я, конечно, на самом деле понимаю почему он стал слово «хуй» писать задом наперед. Очень просто, эти парни до сих пор ходят «…с поднятыми воротниками».

Конец романа — это смерть друга — Роберта Рождественского, но ныне читается также как смерть самого автора — писателя Василий Аксёнова. Когда я начинал читать книгу у прилавка магазина, как всегда с конца, то был потрясен этой главой под названием «Постскриптум»:

«Когда в крематории мое мертвое тело будет гореть, Вздрогну я в гробу нелюдимом. А потом успокоюсь и молча буду смотреть. Как моя неуверенность становится уверенным дымом. Дым над трубой крематория, дым над трубой. Дым от сгоревшей памяти, от сгоревшей лени. Дым от всего, что когда-то называлось моей судьбой И выражалось буковками лирических отступлений… Усталые кости мои, треща, превратятся в прах. И нервы, напрягшись, лопнут. И кровь испарится. Сгорят мои прежние страхи и нынешний страшный страх. И стихи, которые снились и перестали сниться. Дым из высокой трубы будет плыть и плыть. Вроде бы мой, а по сути вовсе ничей… Считайте, что я так и не бросил курить. Вопреки запретам жены и советам врачей. Сгорит потаенная радость. Уйдет ежедневная боль. Останутся те, кто заплакал, те, кто останутся рядом… Представляю какая труба над адом!»

* «Парни с поднятыми воротниками»- название стихотворения Роберта Рождественского, как бы, написанное о «западной молодежи», но олицетворяющее молодой поколение творческих шестидесятников. Было прочитано в Кремле автором во время известного «погрома литераторов» под руководством Хрущева.

«Парни с поднятыми воротниками» * 21 июля, 2010Oleg Klimov