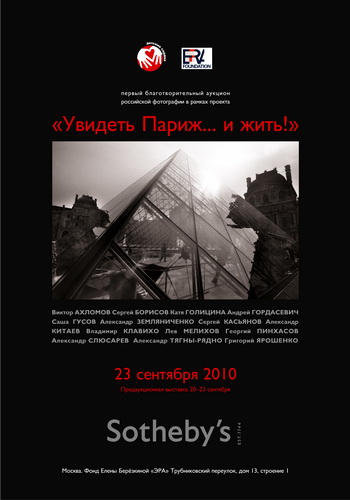

В Москве прошел первый благотворительный аукцион российской фотографии при участии дома Sothеby’s в рамках проекта «Увидеть Париж… и жить», организованного фондом «Детские сердца».

В Москве прошел первый благотворительный аукцион российской фотографии при участии дома Sothеby’s в рамках проекта «Увидеть Париж… и жить», организованного фондом «Детские сердца».

23 сентября, 2010.

Для меня не стало очевидным, кто кому больше помог в этом аукционе: российская фотография больным детям или больные дети российской фотографии. Так или иначе, но это событие осталось без должного внимания со стороны российской «фотоиндустрии», несмотря на то, что в последнее время ими много говорится о создании рынка российской фотографии, рождаются ассоциации галеристов, определяются правила торговли фотографией и выстраиваются отношения между продавцами и фотографами. Однако первый аукцион российской фотографии Sothеby’s организовали не они, а фонд «Детские сердца» и фонд «Эра» — мало имеющие отношение к фотографии вообще.

На аукционе было представлено 14 работ известных и не очень российских фотографов на одну общую тему — «Париж». В торгах участвовало 22 покупателя. Все работы были проданы на общую сумму (по предварительным подсчетам) 1 миллион 41 тысяча 400 рублей. По моим наблюдениям кому-то из покупателей досталось несколько работ, а кому-то ни одной. Но на их лицах я не заметил нескрываемой радости от покупки, точно так же как не заметил разочарования у тех, кому ничего не досталось. Возможно, у меня сложилось просто ложное впечатление, что люди легко делающие покупки от несколько тысяч евро могут скрывать свои эмоции.

Началу аукциона сопутствовало: шампанское, коньяк и фрукты на подносах элегантных гарсонов. Участники торгов записывались и получали соответствующие таблички с номерами не по порядку регистрации в журнале, а с номерами, которые им казались более симпатичными или просто счастливыми. Приятная мелочь для тех, кто готов потратить больше.

Прежде чем приступить к торгам, Катя Бермант (Фонд «Детские сердца») представила гостям певицу французского шансона Нина Дилон — «россиянку с французской душой», как «шансоньетка» сама сказала о себе и спела несколько французских песен, в том числе из Эдит Пиаф «про бедного Жака, которому не везло в любви». После чего Михаил Каменский (представитель дома Sothеby’s в Москве) напомнил участникам правила аукциона, из которых я запомнил только то, что каждый шаг на повышение составляет примерно 10 процентов от начальной цены лота. Первым лотом была работа Григория Ярошенко «Эйфелева башня», ручная бромосеребряная печать, тираж 3/12, размер 280Х410мм с начальной стоимостью в 500 Евро. Она была очень быстро приобретена блондинкой в черном под номером 17 всего за 650 Евро.

Виктор Ахломов, рядом с которым я сидел, опустил глаза и стал что-то записывать в блокнот, когда Михаил Каменский представил его работу за авторством «классика советского фотоискусства»: «Виктор Ахломов, — сказал Каменский, — Сегодня подошел ко мне и напомнил, что он даже меня снимал, когда мне было примерно 7 лет..» Я посмотрел в блокнот Ахломова, он пытался в нем что-то рисовать, немного волнуясь. «Было бы удивительно, — подумал я, — если бы Ахломов уже тогда попросил автограф (он коллекционирует автографы) у будущего представителя дома Sothеby’s «. Работа Ахломова «Париж начала 1990-х годов», авторская ручная бромосеребряная печать, размер 260Х309, тираж не указан, с начальной ценой в 800 Евро стала первым интересным лотом, за который была борьба у покупателей. Девять раз было повышение цены в 100 Евро, и фотография была продана за 1700 Евро женщине с номером 3.

Я оставил в покое Виктора Ахломова и подошел поближе к женщине с номером 3. Она была с сыном лет десяти, который также просматривал проспект с фотографиями-ценами и, очевидно, давал советы или рекомендации. Мне показалось интересным и важным, что за покупками мама пришла вместе со своим ребенком — может быть, потому, что в конце концов речь шла не только или не столько об аукционе российской фотографии, но и о помощи больным детям.

Лот с работой Андрея Гордасевича «Париж. 2006», ручная бромосеребряная печать, тираж 2/5 390Х580 мм был с самой минимальной начальной ценой в 400 Евро. Мне это показалось странным не только потому, что это одно из самых таинственных мест в Париже — площадь Нотр Дам, но еще и потому, что моя жена, когда я впервые показал ей Нотр Дам де Пари, почему-то стала плакать и в скором времени бросила меня.

Торги за этот лот были самыми продолжительными — 13 повышений, в итоге работа была продана седовласому джентльмену с номером 13 за 1100 Евро. Мне показался интересным и тот факт, что покупатель с номером 13 достаточно хорошо знаком с автором фотографии Андреем Гордасевичем и мог бы купить фотографию непосредственно у фотографа, что очевидно, значительно дешевле. «Конечно, — сказал мне Андрей, — он ходил почти на все мои выставки и уже покупал мои фотографии…»

Толька еще одна фотография прошла 13 шагов на повышение — работа Георгия Пинхасова «Метро Аббасс. Париж. 2001». Элпринт. Размер 500Х750. Поскольку элпринт, то, видимо, по этим причинам тираж не указан, однако, работа продавалась активно. Что являлось тому причиной — имя автора или художественные достоинства фотографии — я не берусь судить. Так или иначе, но фотография стала самой дорогой на аукционе — 3900 Евро с начальной ценой в 1000 Евро.

Самой большой стартовой ценой аукциона была работа Владимира Клавихо «Ева не спит. Париж. 2003». Размер 370Х280. Техника эгломизе — не знаю, что это значит, но выглядит как черно-белая фотография, далекая от технического совершенства и рукодельно обработанная «сусальным золотом» по деревянной рамке и изображению — «смотрится как подлинное произведение искусства», — уже дома я прочитал в интернете. Стартовая цена 6000 Евро. Не нашлось ни одного покупателя, и работа была снята с торгов. Но в конце аукциона с согласия автора, как сообщил Михаил Каменский, работа была выставлена вторично, но уже со стартовой ценой в 3500 Евро и была куплена без торга женщиной лет пятидесяти под номером 9, в черном платье и с белым жемчугом. Мне показалось, что она была чем-то расстроена.

Самыми активными участниками торгов были молодые женщины с номерами 3, 32, 17, 18, 15, и было очевидным, что они все знакомы друг с другом. Когда блондинка под номером 17 «билась» за одну из фотографий, постоянно повышая цену, то другая блондинка под номером 32 сказала ей: «Что ты делаешь? — зачем тебе эта фотография?» На что девушка с номером 17 достойно ответила: «Да ладно тебе, детям помогаем!» Некоторую иронию в процесс аукциона внес и ведущий торгов Михаил Каменский, однажды заметив одной из молодых женщин: «Посмотрите, какая фотография — почти такой же вид, как из окна вашей парижской квартиры».

После окончания торгов аукциона я подошел к этим девушкам. Они по-прежнему сидели все вместе и о чем-то проникновенно беседовали: «Вы здесь, чтобы помочь детям или чтобы купить фотографии?» — спросил я у всех сразу. «И то, и другое. Поможем детям и повесим фотографии, которые нам понравились, у себя дома…» — почти хором ответили они. Тогда я спросил: «А у вас есть дети?» Дети оказались у всех. Я даже подумал: «Отличные девушки, у нас теперь не только больше женщин, занимающихся фотографией, чем мужчин, но, видимо, женщин, покупающих фотографию на аукционе, также на порядок больше».

В действительности же меня интересовал вопрос: «Чем были больше мотивированы покупатели аукциона Sothеby’s — российской фотографией или помощью больным детям?» Мне казалось это важным потому, что исходя из этого можно судить не только о гуманизации нашего общества, но и о существовании или отсутствии рынка фотографии в России. В отличие от большинства известных фотографических галерей в Москве, которые не только скрывают своих покупателей, если они, конечно, есть, но и скрывают количество проданных работ, аукцион Sothеby’s был предельно открытым и прозрачным. Мне также показалось странным, что на первом фотографическом аукционе, пусть благотворительном, практически не было всех «блестящих» представителей «фотоиндустрии», галеристов, коллекционеров… Я не заметил даже журналистов, кроме корреспондента важного журнала «Форбс». То, что «фотоиндустрия» не помогает больным детям, а старается помочь фотографам, я могу понять, но мне трудно понять, почему ее не интересуют реальные покупатели фотографии и открытые аукционы.

Последний раз я встретил Евгения Березнера (искусствовед, куратор выставок, коллекционер — то есть один из представителей этой «фотоиндустрии») в Таганском суде Москвы, где он в течение нескольких часов просто стоял под палящим солнцем в 30-ти градусную жару только для того, «чтобы поддержать свободу художников», на которых подали в суд «религиозные фанатики». Кстати, там тоже было не очень много представителей современного искусства, если к таковым не причислять российских журналистов. Признаться, я был очень рад, когда увидел Березнера на аукционе Sothteby’s: «Я скажу Вам, Олег, не просто откровенно, а прямолинейно: здесь продавалось две с половиной фотографии! Но я хочу поздравить нас всех, это действительно фотографическое событие, фотографии могут продаваться открыто и для всех…»

Андрея Гордасевича и его фотографии я видел в «Русской Leica», поэтому мне тоже было интересно знать мнение фотографа, чья стартовая цена на аукционе была самой скромной: «Так или иначе на аукционе было две мотивации — продать-купить, чтобы помочь; и купить хорошую фотографию, чтобы повесить на стену, купить в коллекцию… Всегда присутствует грань между помощью и коммерцией, важно развивать эту грань и традиции… Для меня этот аукцион показатель того, что люди стали покупать «честную фотографию»… честную в том смысле, что без фальсификации — прежде всего без технической фальсификации… На самом деле, мы живем во времена, когда практически уже нет границ между арт и документальной фотографией, а есть границы между «фотографией вообще» и фотографией фальсифицированной…»

Больше всех, мне показалось, успехом аукциона был доволен куратор выставки «Увидеть Париж…и жить» Александр Тягны-Рядно (фотограф): «Поздравляю!, — эмоционально сказал он мне, — Это первый аукцион фотографии!… Многие аукционы начинались с благотворительности! Мы сделали первый шаг, будет и второй… я уверен. Если есть причина делать фотографии, то должно быть и следствие — купить их».

Михаил Каменский, официально — генеральный директор Sotheby’s в СНГ, был предельно откровенен, но сдержан с ответом на мой вопрос: «Я здесь только для того, чтобы помочь детям… Я бы мог торговать хоть спичками на аукционе, если это помогло бы больным детям…. Конечно, аукционы фотографии существуют в том числе и у нас, но как правило, они успешны в тех странах и городах, где есть определенные традиции в фотографии, рынок и правила «купли-продажи».

Я шел к метро, возвращаясь домой, по одной из самых богатых улиц Москвы, блестящей огнями и рекламой — по Новому Арбату. Но я думал о том, какое же огромное количество новых домов строят только в одном этом мегаполисе, но главное, какое огромное количество стен возводится каждый день, на которые можно повесить фотографии. Миллионы фотографий. Но почему-то никто и никуда их не вешает. Может быть и вешают, но не покупают, чтобы повесить, потому что фотография у нас не является той ценностью, которой может быть присвоен денежный эквивалент. Удивительный город, в котором, говорят, есть Дом Фотографии, есть несколько сот школ фотографии, есть галереи и есть как будто бы великие традиции, которые никто не может сформулировать… Так или иначе, но фотография могла бы помогать всем людям, а не только больным детям, а все люди могли бы помогать развитию отечественной фотографии в том числе. Фотография — это же не «мертвая живопись» шишкиных, которых так обожают наши «новые русские», фотография — это «живое искусство», которое доступно миллионам, большинству владельцев этих самых новых домов, стен, галерей, музеев и выставок. Но что-то не работает в этой логике или работает не так, потому что человек, как бедный, так и богатый, не слышит: «Помоги людям…и живи спокойно», а слышит все одно: «Заплати налоги и спи спокойно».., и не так важно, в конце концов, идет ли речь о фотографии, искусстве, культуре или прямой помощи людям, поскольку все это и призвано сделать нашу жизнь лучше, честнее и человечнее.

Все средства, вырученные от проведения аукциона, будут переданы на лечение детей, страдающих пороком сердца.

Олег Климов, фотограф, проект www.Liberty.SU (Documentary Photography Network) специально для www.Photographer.ru

На фото Анатолия Степаненко Генеральный директор Sotheby’s в СНГ Михаил Каменский во время торгов