В детстве я любил читать инструкции к каким либо-механизмам или приборам. Как правило ничего не мог понять, но подстрекаемый врожденным любопытством разбирал эти механизмы на части и пытался осознать как они работают. В большинстве случаев приборы и механизмы после моих «исследований» не функционировали. Почти всегда я чувствовал себя виноватым потому, что не мог разобраться в механизме. Лишь однажды, мой отец, будучи инженером-механиком, сказал мне: это не удивительно, что у тебя ничего не получается — инструкция написана неверно. С тех пор меня больше не мучила совесть за сломанные бытовые приборы потому, что во всем были виноваты только инструкции, которые, кстати, я больше никогда не читал.

В детстве я любил читать инструкции к каким либо-механизмам или приборам. Как правило ничего не мог понять, но подстрекаемый врожденным любопытством разбирал эти механизмы на части и пытался осознать как они работают. В большинстве случаев приборы и механизмы после моих «исследований» не функционировали. Почти всегда я чувствовал себя виноватым потому, что не мог разобраться в механизме. Лишь однажды, мой отец, будучи инженером-механиком, сказал мне: это не удивительно, что у тебя ничего не получается — инструкция написана неверно. С тех пор меня больше не мучила совесть за сломанные бытовые приборы потому, что во всем были виноваты только инструкции, которые, кстати, я больше никогда не читал.

Друг моего детства был более «позитивен». Он строил из песка и кубиков удивительные города. Строил их с такой тщательностью и любовью, что я всегда завидовал его умению строителя и терпению, так редко присущее мальчикам. Но всегда оказывалось, что он строил города лишь для одной цели — разрушить, взорвать и уничтожить… Он хотел быть военным летчиком и бомбить вражеские города, я же хотел быть физиком. Может быть это справедливо, что мы не осуществили мечты своего детства.

(Дальше)

Когда я набрался жизненного опыта «деструктивности», путешествуя далеко не в самых лучших местах нашего континента, одна гуманитарная организация, работающая в «горячих точках» планеты, попросила меня написать «инструкцию» о правилах поведения «фотографов-любителей» в экстремальных условиях и провести семинар. Дело в том, что, экономя на профессиональных фотографах, руководство этой организации раздало «камеры-мыльницы» своим сотрудникам с целью фиксировать происходящие вокруг события. Однако возникла масса трудностей и даже происшествий, причинами которых были попытки сотрудников снимать беженцев, солдат, убитых и раненых.

Работая над своей первой «инструкцией» в жизни я выделил два направления (функции), которые казались мне наиболее важными в процессе работы фотографа в «горячих точках»:

Работая над своей первой «инструкцией» в жизни я выделил два направления (функции), которые казались мне наиболее важными в процессе работы фотографа в «горячих точках»:

1. Внешняя агрессия;

2. Внутренняя мораль, этика и страх фотографа.

Первое относится к проявлениям внешних обстоятельств со стороны конфликтующих сторон и независимо от фотографа. Второе — к внутренним проблемам, позиционированию самого фотографа. Но прежде чем говорить об этом, было необходимо ввести понятие «фотографии» в профессиональном смысле слова, применительно к данным условиям и обстоятельствам.

Как правило, профессиональный фотограф всегда имеет четко поставленную перед собой цель, задачи и метод их реализации.

Фотографы любители, обычно, не обременены задачами и мало представляют себе методы в фотографии. Снимают хаотично то, что кажется им интересным на первый взгляд. Часто такая фотография остается на уровне «семейных альбомов» за редким исключением случайных кадров.

Методы в фотографии могут находиться в достаточно широкой области: начиная от фотографий, сделанных как факт (криминальный, социальный, исторический и так далее) и кончая так называемой «творческой фотографией», где может быть показано субъективное отношение фотографа к происходящему событию. Как правило, фотожурналистика лежит на грани этих методов. Такую фотографию на Западе принято называть «документальной», в России и бывшем Советском Союзе, иногда, также называют «социальной» или просто «журналистской». Это лишь вопрос терминологии.

Другими словами методы в документальной фотографии лежат в условной области:

— «Фактическая фотография» — полностью отстранена от субъективного мнения фотографа и рассматривается как объективный факт. Используется в криминальной фотографии, в архитектуре с минимальными искажениями формы и тд

— «Творческая фотография» — сочетание факта и мнения (отношения) фотографа к происходящему, где речь может идти о добре и зле, о ненависти и сострадании… etc. Именно в этом качестве работы у фотографа формируется профессиональная этика, мораль, напрямую связанная с происходящими вокруг событиями.

Априори предполагается, что «творческая документальная фотография» несет в себе гуманистическое начало. Фотограф в процессе съемки комбинируя и манипулируя композицией, моментом съемки, светом, тенью может добиться желаемого результата. Другими словами, используя фотографический язык, фотограф, подобно пишущему автору, высказывает свое отношение к происходящему. Результат и цель работы документального фотографа в этом случае — «гуманитарная миссия», где речь идет не только о фотографии как о факте, но и о интерпретации самого факта. Такая фотография всегда индивидуальна и, как правило, строится на общих принципах гуманизма.

Если фотография не ваша профессия, но вы берете в руки камеру, то хотя бы на этот период должны чувствовать себя профессионалом, еще лучше — понимать задачи профессионала, особенно в тех условиях, где приходится работать — горячие точки и экстремальные условия. Профессионализм означает не только способ заработать деньги. Прежде всего это определенные правила, мораль и этика поведения.

Профессионализм (или хотя бы его понимание), помогает избежать многих проблем в области «Внешний агрессии» (1) со стороны конфликтующих сторон и найти внутренний баланс личности в области морали и этики самого фотографа (2).

Внешняя агрессия:

В любых конфликтных ситуациях камера выглядит для конфликтующих сторон как своего рода автомат Калашникова, независимо от того какого размера фотоаппарат и какие цели может преследовать фотограф. Особенно это касается тех условий, когда на глазах фотографа совершается преступление. Даже если этот криминал лежит в рамках и осознании «справедливости» конфликтующих сторон, но все равно будет выражается в различного рода агрессии, самая страшная из которых — агрессия, направленная на убийство человека. Это всегда происходит потому, что принципы существования на войне значительно отличаются от принципов существования в мирной жизни. Психологически, например, это означает, что солдат всегда думает о возможности смерти, в то время как обыватель принципиально чаще думает о возможности жизни.

Теоретически позиция фотографа в целом и в частности — это независимость от конфликтующих сторон. Надконфликтность. Практически добиться такого результата очень трудно, почти невозможно. Рано или поздно конфликтующие стороны обратят на фотографа внимание, как на третью сторону и тогда придется решать дилемму — чью позицию принять, чтобы агрессия не переключилась на «независимого наблюдателя». Вместе с тем, с точки зрения морали, этики и гуманизма, вы не можете поддержать агрессию, но с другой стороны, защищая права «слабого», фотограф подвергает себя серьезной опасности и риску.

Как правило, причиной изменение вектора агрессии в сторону фотографа, журналиста, сотрудника гуманитарной миссии… могут быть неверно сказанное слово или попытка достать мини-камеру из кармана, или сделать снимок… Поэтому первоначально, прежде чем что-либо случилось, необходимо так или иначе обозначить свою позицию: Я фотограф, журналист, сотрудник миссии и так далее. Важно не только не скрывать, что вы фотограф, например, даже необходимо это всячески демонстрировать. И если преступление, совершаемое конфликтующими сторонами уже со знанием того, что при этом присутствует фотограф, журналист.., то в любом случае у вас будет больше шансов избежать насилия над собой чем, если выяснится позже, что вы являетесь представителем средств массовой информации.

Если перед вами стоят цели и задачи как у фотографа, то никогда не скрывайте этого, не пытайтесь снимать скрытно как это делают в шпионских фильмах. Вряд ли получиться добиться таким способом желаемого результата, но вам будет значительно труднее объяснить конфликтующим сторонам чем вы здесь занимаетесь на самом деле. Для скрытых съемок существуют специальные камеры и подобного рода задачи выполняются в рамках других профессий.

Однако, если вы оказались в сложной ситуации, то очень важно коротко и быстро объяснить вашу позицию: «Я — журналист. Не стреляйте!» Не нужно долго и пространно объяснять кто вы, зачем здесь, кого представляете и что вам поручили сделать фотографии, чтобы показать всему миру как плохо живут люди, что это несправедливая война и так далее. Всегда только коротко и просто: «Не стреляйте! Я — журналист!» По крайней мере у вас в запасе будет несколько секунд времени, чтобы сформулировать следующее предложение. Насколько мне известно пока ничего нового еще не придумали. Других «волшебных» слов просто нет.

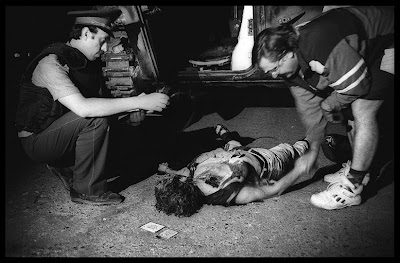

Пример 1: 1996. Во время событий захвата заложников в Буденовске. Блок-пост российских войск. Солдат из противотанкового пулемета, короткой очередью расстрелял автомобиль с журналистами. Почти сразу же погибла сотрудница немецкого журнала «Фокус» Наталья Алякина и ранен водитель автомобиля. Фотограф ЕПА Олег Никишин, который сидел на переднем сиденье, смог выскочить из машины, поднять руки вверх и закричать: «Не стреляйте, мы — журналисты!» Стрельбы прекратилась. Причины убийства так и не были установлены.

«Мы двигались на двух такси из Минеральных Вод в Буденовск. Когда вернулись на блогпост, где расстреляли машину с коллегами, Мрозек (муж и журналист) держал на руках свою жену (Наталью Алякину), которая истекала кровью, но успела сказать «Береги Андрея» (сына) и умерла. Разрывной снаряд попал ей в спину и вылетел из груди, после чего ранив водителя автомашины. Мне это казалось голливудским фильмом, но ужас был в том, что это была реальность», — написал корреспондент газеты с которым я работал в Буденовске. (Не так давно, будучи уже главным редактором голландской газеты NRC*NEXT, он сказал мне: «Это был мой лучший репортаж, который я когда-либо написал в своей жизни.»)

«Мы двигались на двух такси из Минеральных Вод в Буденовск. Когда вернулись на блогпост, где расстреляли машину с коллегами, Мрозек (муж и журналист) держал на руках свою жену (Наталью Алякину), которая истекала кровью, но успела сказать «Береги Андрея» (сына) и умерла. Разрывной снаряд попал ей в спину и вылетел из груди, после чего ранив водителя автомашины. Мне это казалось голливудским фильмом, но ужас был в том, что это была реальность», — написал корреспондент газеты с которым я работал в Буденовске. (Не так давно, будучи уже главным редактором голландской газеты NRC*NEXT, он сказал мне: «Это был мой лучший репортаж, который я когда-либо написал в своей жизни.»)

Пример 2: Косово.1999. Во время «зачисток» албанских поселений, куда мы приехали намеренно, командир отряда «четников» хотел расстрелять нашего водителя-серба, вытащив его за шиворот с водительского места и направив пистолет в лицо «предателя». Мы выбежали тоже и стали умолять не стрелять, кричать что мы — журналисты, фотографы, ничего не видели и ничего не знаем…мы немедленно уезжаем, только не стреляйте… Водитель-серб отделался несколькими ударами в лицо и явным унижением собственного достоинства. Мы не могли его в чем-то упрекнуть и сами чувствовали себя виноватыми. Это была «его война», но он к этому не имел отношения, в тоже время, это была «не наша война», но мы к этому имели прямое отношение.

Если вас сразу не застрелили, то есть хороший шанс, что стрельбы не будет вообще. Далее просто необходим диалог. Если конфликтующие стороны уже знали, что вы фотограф, то они не спросят: почему вы снимаете, но они могут спросить зачем вы снимаете сейчас (во время преступления, например). Вы можете это объяснить, ссылаясь на профессию, что делаете это всегда, иногда автоматически… и далее необходимо построить диалог на уровне компромиссов: сказать, что больше снимать не будете, извиниться или даже предложить засветить пленку (стереть флэшку), просто демонстрировать свою готовность на компромисс.

Любопытное замечание: во время национальных конфликтов, вы можете стать «шпионом» по национальному признаку: русский — КГБ, ФСБ; американец — ЦРУ; еврей — Моссад и так далее, насколько хватает воображения и знаний у «агрессивной стороны». В такой ситуации какие бы документы вы не демонстрировали, они не будут служить оправдательным аргументом. Скорее более важно вспомнить людей из общего окружения, которые вас знают не как «шпиона», а как журналиста в этом регионе. Это могут быть даже люди, с которыми вы говорили двадцать минут назад или вообще никогда не встречались, или какие-то знакомые всем имена, которые пользуются всеобщим уважением. Важно проговорить эти фамилии и внести сомнения в сторону источника агрессии.

Если вы чувствуете, что ситуация почти безнадежна, то лучше сразу «проявить лояльность» и достать из камеры фотопленку, засвечивая ее, стереть цифровые кадры, демонстрируя это всем присутствующим. Так или иначе эти действия отвлекут «агрессора» от необходимости «немедленно стрелять». Жизнь всегда гораздо важнее чем сделанные фотографии. Это закон, хотя многие военные фотографы так не считают и расстаются со своим материалом в последнюю очередь, но иногда слишком поздно.

Пример 3: 1995. Группа журналистов — оператор телекомпании WTN Вахтанг Забашта, оператор телевизионной службы агентства «Reuters» Тарас Процюк, фотокорреспондент газеты «NRC-Handelsblad» Олег Климов, оператор НТВ Анатолий Васин — была задержана чеченскими ополченцами в районе площади Минутка в Грозном. У журналистов были изъяты фотопленка и видеокассеты с отснятым материалом. В тот же день группа попала под обстрел из реактивной установки «Град». Тарас Процюк (погиб в Ираке) был контужен.

«24», 15 фев.:

«Нас было трое, четвертый — американец — остался в машине. Мы стояли у стены, и я понимал, что все, конец. Как ни странно, не было даже страха… Попытались завязать разговор: «Ну, что с того, если вы нас расстреляете? Мы журналисты, не воюем».

Так сообщается центром экстремальной журналистики. Однако действительность была более мрачной. Если это был не страх, то ужас. Один из боевиков приставил ствол автомата ко моему лбу и с улыбкой на лице сказал: «Мне все равно кто ты, журналист или шпион. Мне просто нравится убивать, видеть как взрывается голова…» Он точно не врал, ему это нравилось. Я до сих пор помню какой формы и какого цвета была грязь у него под ногтями пальца, который он держал на спусковом крючке, рассказывая о своих пристрастиях в жизни. В это время и начался обстрел из реактивных установок «Град». Мы все побежали в подвал близ стоящего дома…

В любом случае надо надеяться на компромисс, которым может быть изъятая камера и даже не смертельное физическое насилие. Однако, никогда открыто не принимайте ту или иную сторону конфликта во-первых потому, что вам не поверят, а во-вторых вы потеряете уважение как «независимый наблюдатель» и это будет лишний повод расправиться с вами. Если вы принимаете чью-либо конфликтующую позицию, вы теряете статус фотографа, журналиста… Это одна из причин почему журналисты и сотрудники гуманитарных миссий никогда не берут в руки оружие.

«Внутренняя мораль и этика» (2) человека и фотографа строится на принципах гуманизма с одной стороны и с другой — присутствует несомненный, я бы сказал яркий отпечаток профессии. Особенно это касается фотографов, работающих в горячих точках и на войне. Безусловно это относится к области психологии и социологии, но можно с уверенностью сказать, что фотограф переживает не меньший серьезный стресс чем солдат, но в отличие от солдата он не реализует свою внутреннюю агрессию в рамках конфликта, что достаточно часто ведет к психическим расстройствам, алкоголизму и другим разрушительным процессам личности. Вместе с тем известны случаи, когда журналисты (я знаю и фотографов) которые «меняли» на войне профессию, превращаясь в солдат-любителей.

У военного фотографа есть единственный способ реализации «внутренней агрессии» — это его фотографии, именно поэтому он так неохотно расстается со своими пленками и флэшками, даже если это угрожает его жизни. Фотографии для него это не только прошлое и настоящее, это моральное оправдание его присутствия на войне.

Как правило для «непосвященного» человека поведение фотографа кажется неадекватным: быстро двигается, старается попасть на первую линию событий, суетится, много снимает и так далее. Примеры можно увидеть если не в жизни, то во многих голливудских фильмах, где профессия фотографа, а точнее сам фотограф, чаще всего, показан как «отрицательный герой».

Все это как-то может быть оправдано в условиях военного конфликта, но когда речь идет о уже случившихся трагических событиях (например похороны, страдания беженцев), окружающие люди воспринимают подобное поведение фотографа как неуважение или даже агрессию уже со стороны самого фотографа.

Для непрофессиональных или начинающих фотографов это достаточно тяжелая задача преодолеть комплекс непонимания со стороны окружающих. В результате фотограф стесняется снимать, не может подойти близко к человеку и попадает под общее состояние и настроение людей, становится тем, чем он и является на самом деле — человеком.

Для непрофессиональных или начинающих фотографов это достаточно тяжелая задача преодолеть комплекс непонимания со стороны окружающих. В результате фотограф стесняется снимать, не может подойти близко к человеку и попадает под общее состояние и настроение людей, становится тем, чем он и является на самом деле — человеком.

Это случается всегда, когда у фотографа нет определенных целей и задач, когда он не понимает смысл своей профессии и не знает методов съемки в тех или иных условиях. Например, всегда важно помнить, что войну во Вьетнаме остановили, прежде всего, благодаря усилиям и работе масс-медиа. Это же произошло в первой военной кампании в Чечне, что помогло избежать тысячи бессмысленных человеческих жертв.

Следует отметить, что для многих российских фотографов война в Чечне стало своего рода «камнем преткновения». Это была первая война в которой открыто выступала Россия как государство.

При всей независимости фотографа как наблюдателя у него, как у всех, присутствует внутренние понятия о национальности, патриотизме, Родине и так далее. Эти понятия входят в сильное противоречие с тем, что он наблюдает в реальности войны. Возникает серьезная психологическая дилемма, которая отражается не только на творчестве фотографа, психики, но и на его действиях. Он начинает искать внутренний моральный и этический базис и достаточно часто не может его найти.

Гуманизм и сострадание, на котором основывались его фотографии прежде, больше не работают, потому что он не находит этому подтверждение как в реальности событий, так и в интерпретации этих событий со стороны государства, гражданином которого он является. По крайней мере, психологически фотограф становится причастным к военным событиям. Другими словами, фотограф поставлен в условия, когда он должен сделать выбор в ту или иную сторону. Сделать выбор между общечеловеческим гуманизмом и гос-патриотизмом, который ему навязывает государственная пропаганда и долг гражданина. Именно в этих условиях я наблюдал когда фотографы и журналисты становились солдатами. Наверное как во всем есть несколько степеней выбора: начиная от морального согласия и кончая конкретными действиями, которые ведут к убийству человека. Во время Отечественной войны такая дилемма не стояла как перед журналистами, так и перед фотографами. Когда было нужно, они брали автомат и стреляли. Однако мир и отношение к войне, по крайней мере со стороны журналистов, значительно изменились.

Другими словами, фотограф поставлен в условия, когда он должен сделать выбор в ту или иную сторону. Сделать выбор между общечеловеческим гуманизмом и гос-патриотизмом, который ему навязывает государственная пропаганда и долг гражданина. Именно в этих условиях я наблюдал когда фотографы и журналисты становились солдатами. Наверное как во всем есть несколько степеней выбора: начиная от морального согласия и кончая конкретными действиями, которые ведут к убийству человека. Во время Отечественной войны такая дилемма не стояла как перед журналистами, так и перед фотографами. Когда было нужно, они брали автомат и стреляли. Однако мир и отношение к войне, по крайней мере со стороны журналистов, значительно изменились.

Поведение фотографа, как и большинства людей, строится на преодоление комплексов. Это возможно в том случае, если фотограф понимает свои задачи, цели и методы. Это может оправдывать его «неадекватное» поведение, но и это отличает его от остального окружения. Понимая это, фотограф может преодолеть комплексы и быть чуть выше события, которое он снимает. При этом всегда помнить, что на самом деле является ценностью общества, а не только о задачах государства и патриотизме гражданина. На практике это очень трудная и почти «библейская» задача, решение которой должен избегать любой солдат согласно Уставу, а любой журналист должен всегда думать об этом в соответствии с принципами общечеловеческой морали и нравственности.

Как бы ни пытались «геройски» выглядеть военные фотографы и журналисты, одним из их приобретенных чувств на войне является страх. Страх и ужас. Чувства, которые разрушают личность изнутри и ведут к деградации, цинизму, потери всяких моральных и нравственных ценностей. Это не профессия героя, это профессия за счет героизма других. Как правило это амбициозные люди, не очень умные, но способные рассуждать о жизни и смерти подобно богам. Говорить о несуществующих ценностях в обществе или спасать одного ребенка от ужасов войны ради репортажа в газете; заплатить деньги танкисту, чтобы он пострелял из пушки ради видео-сюжета, после чего чаще всего и начинается реальный бой; переложить трупы людей ради композиции в кадре или «дружить» с убийцей, который не постесняется перед камерой пристрелить кого-нибудь из военнопленных для своего «лучшего друга» фотографа или журналиста. Каждый военный фотограф знает множество таких примеров.

Профессия фотожурналиста очень индивидуальна: он сам себе режиссер, оператор, автор сценария, цензор и совесть. Это профессия, которая зависит от многих личных качеств человека. Профессия военного журналиста всегда предполагает наличие незаурядной и противоречивой личности, но, к сожалению, эта личность может быть с такой же вероятностью как положительной, так и отрицательной; точно также как нас когда-то учили, что войны бывают освободительные и бывают захватнические.

В детстве я ломал игрушки и портил бытовую технику, игнорируя инструкции по использованию, пытаясь понять как устроены предметы и не сознавая что тем самым, я просто их уничтожаю. В то же время мой юный друг строил красивые города из песка и кубиков, чтобы впоследствии их намеренно уничтожить. Сейчас мне кажется это «по-фрейдистски» удивительным и похожим на то, чем отличается военный фотограф от солдата и если бы меня сейчас попросили написать «инструкцию» поведения фотографа на войне, то начало было бы таким: «Фотограф — не солдат, но это не дает ему больше прав оставаться в живых…»

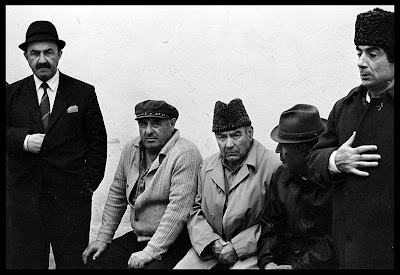

Фото: Олег Климов. Британские солдаты в Приштине (Косово); Албанская национальная армия (Косово); Фотограф в окопе (Абхазия-Грузия); Наталья Алякина после убийства на российском блог-посту (Буденовск); похороны албанцев, убитых в результате войны в Косово; убитые огнеметом (напалм) чеченские боевики, дивизия генерала N, Чечня.